|

더에듀 | “포기하지 말고, 하나씩 바꿔보자고 이야기하고 싶다. 서로 어려움을 나누면서 함께 바꿔나가면 좋겠다.”

초등교사 국내 최대 커뮤니티인 인디스쿨, 가장 큰 규모를 자랑하는 이곳에서 7명의 초등교사가 더 나은 공교육 환경을 위해 7개월간 시행한 ‘교육현장연구 생태계 활성화 사업, 인디스콜라’ 연구보고서가 공개됐다.

개인의 작은 고민에서 출발한 이 연구에는 총 2196명의 설문과 11명의 인터뷰 내용을 실으며 현장중심이라는 의미를 어디까지 구현했을지 관심이 쏠린다.

<더에듀>는 인디스콜라가 공유한 7개의 연구를 각각 정리함으로써, 현장 교사들의 고민과 대한민국 교육의 과제를 살피며 현장중심 정책 대안을 살피고자 한다. |

더에듀 김승호 객원기자 | 성과상여금 제도는 교사의 행정업무 수행 전문성을 높이는 데 기여하고 있지만, 수업 및 생활지도 증진 측면에서는 역할을 하지 못하고 있다는 연구 결과가 나왔다. 이에 교사 역할 종합 평가로의 방향 전환과 수업·생활지도를 평가할 객관적 지표 개발이 요구됐다.

이원범 부광초등학교 교사는 2024 인디스콜라 연구를 통해 ‘교원 성과상여금 제도가 초등교사의 전문성 개발동기와 교사전문성에 끼치는 영향’을 탐색했다.

연구는 국공립초등학교 293명의 교사를 대상으로 이루어졌으며 교직경력, 복직여부, 담임여부, 성과 상여금 등급 등을 기준으로 나누어 전문성개발동기와 교사전문성에 관한 문항을 물었다.

연구 결과 교직 경력은 전문성개발동기 중 ‘상위자격 취득’ 동기만이 차이를 보였으며, 담임 여부는 ‘생활지도 전문성’에서 차이가 나타났다.

그러나 보직교사의 경우 대부분의 전문성개발동기와 교사 전문성 세부요인에서 높은 수준의 동기와 전문성을 드러냈다.

이원범 교사는 “보직을 맡을수록 교사 전문성 개발 활동에 참여하고자 한다”며 “그러한 욕구와 동기가 큰 만큼 높은 수준의 전문성을 갖춘다는 것을 알 수 있다”고 해석했다.

성과상여금 등급은 높을수록 담당업무 능력 향상 의지와 행정업무 수행 전문성이 높게 나타났다.

구체적으로 S등급 교사는 B등급 교사보다 전문성개발동기에서 직무능력 향상 의지와 책임감이 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 그러나 학습지도 향상 의지 등에서는 유의미한 차가 존재하지 않았다.

이 교사는 “성과상여금 제도가 행정업무능력 향상 의지에 대해 영향력을 행사하는 반면, 수업 및 생활지도 자기개발 등의 역량을 키우고자 하는 동기 신장에는 영향력이 미비하다는 것을 시사한다”고 밝혔다.

그러나 S등급 교사는 B등급 교사보다 높은 수준의 행정업무 수행 전문성을 갖춘 것으로 평가됐으며, 학교 업무와 교육행정 이해, 업무처리 기술, 분석적 사고, 갈등 조정 역량이 더 높다는 것을 의미하는 것으로 봤다.

하지만 수업 전문성과 생활지도 전문성에서는 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않으면서, 이 교사는 “성과상여금 제도가 수업 및 생활지도의 전문성을 증진하는 데 일조하는 것보다는 행정업무 수행 수준을 높이는데 더 효과가 있다”고 평가했다.

그러면서 “성과상여금 평가 기준이 행정적 업무 부담 중심으로 이뤄져 교사의 성과를 측정하는 문제를 피해가고 있다는 분석결과(곽경련 외, 2014)와 상통한다”고 밝혔다.

그는 이 같은 현상을 해소하기 위해 교원 성과상여금 제도는 ▲담당 업무 중심 평가에서 종합적인 교사의 역할 평가로 전환 ▲수업과 생활지도 전문성을 평가할 수 있는 객관적 지표 개발 ▲성과상여금 제도 개선 후속 연구 진행과 함께 ▲보직을 기피하지 않는 교직 문화 마련을 제시했다.

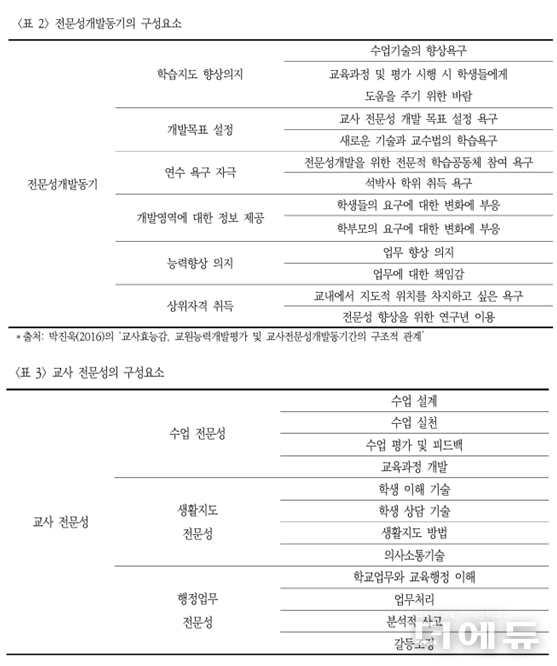

이번 연구는 교사의 배경 변인(교직 경력, 보직, 담임 여부), 그리고 성과상여금 등급에 따라 전문성 개발 동기와 교사 전문성의 차이가 어떠한지를 밝히고자 했다. 전문성 개발 동기란 기존의 연구 척도를 활용하여 학습지도 향상 의지, 개발 목표 설정, 연수 욕구 자극, 개발 영역에 대한 정보 제공, 능력향상 의지, 상위자격 취득으로 두었다.

교사 전문성은 수업 전문성, 생활지도 전문성, 행정업무 전문성으로 나누었으며 ▲수업 전문성은 수업 설계, 수업 실천, 수업 평가 및 피드백, 교육과정 개발로 ▲생활지도 전문성은 학생 이해 기술, 학생 상담 기술, 생활지도 방법, 의사소통 기술로 ▲행정업무 전문성은 학교 업무와 교육행정 이해, 업무처리, 분석적 사고, 갈등조정 등으로 세분화했다.<계속>