|

더에듀 | 실천교육교사모임은 현장교사들을 주축으로 현장에서 겪는 다양한 교육 문제들을 던져왔다. 이들의 시선에 현재 교육은 어떠한 한계와 가능성을 품고 있을까? 때론 따뜻하게 때론 차갑게 교육현장을 바라보는 실천교육교사모임의 시선을 연재한다. |

누가 교사에게 업무를 지시하는가?

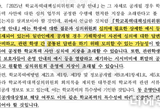

오늘 오후에 확인한 공문 중 하나에는 각 학교에서 자살 예방과 관련한 강사 초청 연수를 진행하라는 내용이 있었다. 목록 속의 특정 강사들과 연락해 교직원 연수를 개최하라는 것이다. 그 어느 곳에도 ‘선택’이라는 문구가 없다. 그저 모든 학교가 권역별 강사를 초청하라는 문구만 있을 뿐이었다.

우선 해당 업무가 필수인지 권장인지 구별하기 위해 ‘1.관련’ 항목의 근거를 검색해 보았다. 도의 조례가 하나, 교육부 고시가 또 하나 그리고 아마 국회와 관련한 법령이 하나 있었던 것 같다.

자살 예방은 아이들을 가르치는 교사가 주목해야 할 중대한 사안임을 부정할 수는 없다. 우리가 주목할 지점은 바로 교사에게 업무를 지시하는 주체들이 누구인가이다.

당장 이 업무에만 하더라도 도의회, 교육부, 국회라는 세 기관이 달라붙어 있다. 각종 기관은 법령에 의해 세부 사안을 지시하기도 하지만 스스로 특정 내용을 생성해 업무화 하는 일도 많다. 문제는 이때 그들 중 누구도 해당 업무의 중복을 고려해 주지 않는다는 것이다. 그 결과 중 하나가 ‘창의적 체험학습(창체)’의 유명무실화이다.

국가는 창체라는 빈 공간을 국가 교육과정 속에 만들어 교사의 자율적인 교육과정 운영을 의도했겠으나 얼마 되지도 않은 지금, 모든 창체 시간은 각 기관의 명령을 이행하는 위탁교육 시간으로 전락해 버렸다.

그들 중 누구도 스스로 되묻지는 않는다. ‘학교는 이미 그 일을 하고 있지 않은 가’라고 말이다.

교육청의 방임

일부 경솔하다고 볼 수 있는 부분들도 있겠으나 학교에 지시를 내리는 국가기관들을 비난할 수는 없을 듯하다. 그들은 각자의 역할을 수행할 뿐이고, 교육 관련 기관이 아닌 그들에게 교육 현장을 파악하라는 요구는 무리인 듯하니 말이다.

그렇다고 사회의 요구가 학교로 전달되는 통로를 마냥 차단할 수도 없는 노릇이다. 그렇다면 업무의 중복을 고려해서 재구성하는 것은 누구의 역할인가?

필자는 ‘교육청’보다 더 적합한 대상을 찾을 수 없다. 각종 기관에 의해 생성된 사회의 요구는 우선 교육청에 도착하고, 이 요구들은 교육청에 의해 재가공되어 다시 학교(혹은 지원청)로 발송된다. 교육청은 모든 업무의 ‘실’이 연결되어 거쳐 가는 실타래와 같다.

실타래로 들어오는 실이 100가닥이라고 다시 풀려나오는 실마저도 100가닥일 필요는 없다. 필요에 따라 10가닥의 실을 꼬아 한 줄로 만들 수도 있으며, 무용한 경우 실을 빼내지 않아도 된다. 그러나 교육청은 대체로 120가닥쯤 되는 실을 다시 빼내는 듯하다.

그렇다면 이 실을 다시 감아내어 정리하는 것은 누가 하고 있는가? 당연히 학교이다. 학교는 100가닥의 실을 학교 사정에 맞게 다시 감았다 풀었다를 반복한다. 여기에 학교의 모든 교사가 동원된다. 이 과정을 전국의 모든 학교와 수많은 교사가 지금도 수행하는 중이다. 교사가 50명이면 50명에서 성의껏 실을 엮어내고, 3명이면 3명에서 미친 듯이 엮어내고 있다.

그것이 본래의 교육적 업무인 가르치는 일과 관련한다면 다행이겠으나 그렇지도 않다. 이 모든 것은 여러 기관에 의해 요구되어 급조된 내용을 바탕으로 하거나 (단순 책임회피를 위한) 규제와 관련한 것들에 불과하다.

그것이 바로 ‘잡무’이다. 필자가 3월 한 달간 풀어낸 접수하고 결재한 실(공문)은 200여 건이었다. 그중 필자가 실제 기안해야 했던 공문은 고작 21건에 불과하다. 물론 이조차도 그리 필요하지 않은 것이었다.

200여 건 중 과연 정말 학교 교육에 필요한 공문은 얼마나 되었을까? ‘광고’와 ‘권유’ 그리고 ‘강요’의 내용이 적힌 수많은 공문은 대부분 현실에 존재하지 않는 법적 근거 마련을 위한 허상이다.

필자를 더욱 분노케 하는 것은 도움은 못줄 망정 방해하는 행동들이다. 한적한 시골에서 근무하는 필자는 3월 한 달간 교육청에 3번, 교육지원청에 2번의 출장을 다녀와야 했다. 모두 수업 중 출장을 나가야 하는 것들이었다(필자의 학교에는 전담교사가 없다). 이 모두가 수업을 뺄 가치가 전혀 없는 연수와 행사였다는 것은 말할 필요도 없다.

물론 필자의 학교는 사정이 꽤 열악한 쪽에 속한다. 그럼에도 문제를 지적할 수밖에 없는 것은 학교 규모에 따라 실현가능한 업무도 고려하지 못하는 교육청이 학교의 학생맞춤형 수업을 지원할 수 있냐는 것이다. 내로남불하지 말라는 괜한 하소연만 홧김에 던져본다.

분명한 것은 교육 개선을 부르짖는 선출직 공무원들이 이러한 비효율적 구조를 개선하는 데에는 관심이 없다는 것이다. 지금도 학교에는 수많은 태블릿과 첨단 물품들이 엄청난 비용을 들여 도입되고 있고 또 다른 필수 교육도 계속 생겨나고 있다.

그러나 이 모든 노력이 교사의 실질적 업무구조 개선만큼의 효율도 내지 못할 것이란 사실을 교사들은 모두 아는데 그들만 외면한다는 사실이 참 우습다. 그래, AI교과서나 열심히 준비해라.

*이 글은 실천교사 홈페이지에 게재된 것을 일부 재가공했습니다.