| 더에듀 | 필자는 정부장학생으로 영국 워릭대(University of Warwick) 파견유학(수학교육 박사과정, 행정적인 제약상 석사학위 취득) 시절, 수학교육 박사과정 유학생으로서 여러 학교의 수학 수업을 참관하며 1수업2교사 또는 1수업3교사의 실제를 목격하였다. 2012년 귀국 이후 교육부과 교육청, 교사단체, 교육연구기관, 정치권 등에 이를 건의했고, 그 결실로 대통령 선거기간 대선공약으로 채택돼 알려졌으며, 교육정책에 차용되기 시작해 파급효과를 내기 시작했다. <더에듀> 기고는 1수업2교사제에만 맞춰져 있는 것이 아니라 수업방법에 관한 강력한 권고이다. 학생들의 고사리 같은 손으로 백지에 스스로의 생각과 손가락 힘을 통해 교과내용을 완성해 나가는 수업을 ‘디지털 감성’이 아니라 ‘아날로그 감성’의 수업 중요성을 설명하고자 한다. |

이제 1학기가 끝나가고 있다. 중간고사 결과를 분석한 지난 기사에 이어 이번 기사에서는 기말고사를 분석한다.

중간고사와 기말고사는 지필고사이다. 5지선다 선택형 16문항 65점과 서답형 4문항 35점으로 100점 만점이다. 출제는 수업 시간에 사용한 교과서 이외 다른 자료는 전혀 참고하지 않았다.

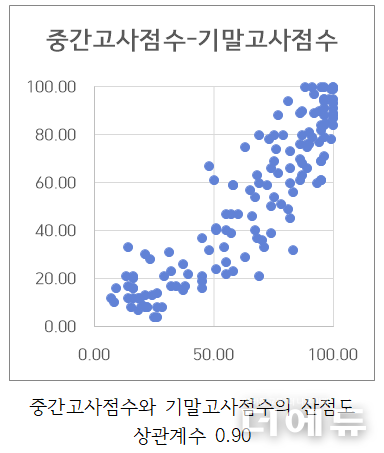

첫 번째 차트를 보면, 중간고사와 기말고사는 지필고사 사이의 상관계수는 0.90이다. 아주 강한 상관관계이다. 쉽게 말하면, ‘점수 높은 학생은 여전히 높고 낮은 학생은 여전히 낮다’고 말할 수 있다.

또 다르게 해석할 수 있다. 중간고사 출제와 기말고사 출제가 그렇게 다른 유형이 아니었다. 즉, 평가의 일관성이 있다. 기말고사 점수의 학년 평균점은 중간고사의 그것과 비교하여 10점 하락했다.

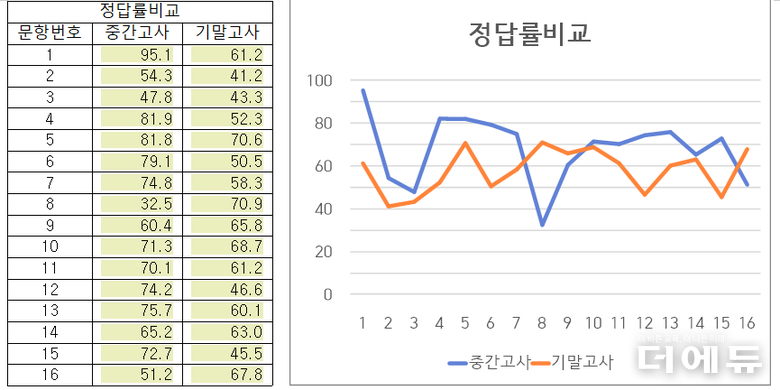

두 가지 지필시험 문항별 정답률을 비교해 보면, 중간고사의 문항은 정답률이 95%인 아주 쉬운 것부터 정답률이 32%인 상당히 어려운 문항까지 골고루 있다. 기말고사 문항은 정답률이 41%부터 70%까지 대다수가 쉽지 않은 문항이다.

이 때문에 일차방정식이라는 단원의 난이도에 더해 쉬운 문항이 없어 시간에 쫓기는 압박감이 더해져 전반적인 평균점 하락을 가져왔을 것으로 추정할 수 있다.

과거부터 현재까지 뿌리 깊게 이어지고 있는 교사들의 부정적인 교육관 ‘시험문제는 어려워야 한다’, ‘평가는 순위와 선발을 위한 것이다’ 등이 투영된 것이라고 판단한다.

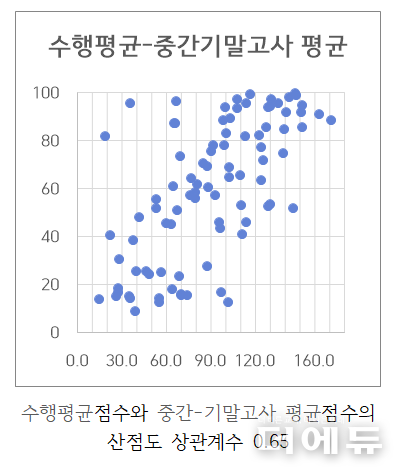

두 번째 차트를 보면, 1학기 전체의 수행 평균 점수와 지필 평균 점수 사이의 상관계수는 0.65이다. 상당히 강한 상관관계이다. 쉽게 말하면, ‘수행 점수가 높은 학생은 여전히 지필 점수도 높고 낮은 학생은 여전히 낮다’라고 말할 수 있다.

그러나 우상향 대각선으로부터 멀리 떨어진 점들이 다수 있는 것을 보면, 지필 점수는 낮은 반면 수행 점수가 높은 학생이 다수 있고, 그 반대의 경우도 있다는 점을 알 수 있다.

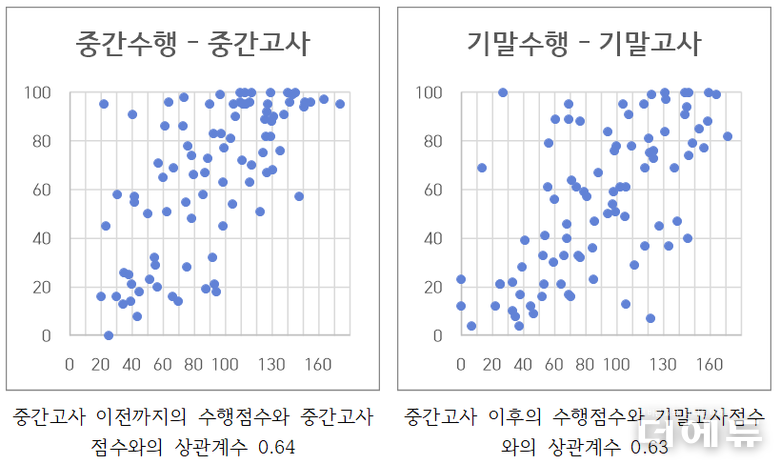

세 번째 차트를 보면, 중간고사 시점까지의 수행 점수와 중간고사 점수 사이의 상관관계를 가늠할 수 있다. 또한, 네 번째 차트를 보면, 중간고사 시점 이후부터 기말고사 시점까지의 수행 점수와 기말고사 점수 상관의 정도를 가늠할 수 있다.

상관계수 0.64와 0.63이 보여주듯 지필 점수와 글쓰기를 핵심으로 한 수행 평가점수 사이의 상관관계는 상당히 강한 상관성을 가지고 있다.

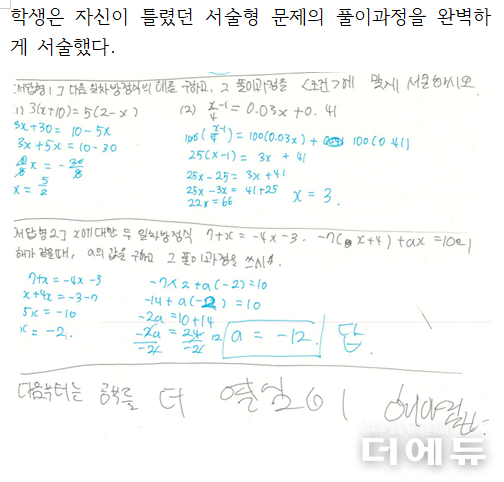

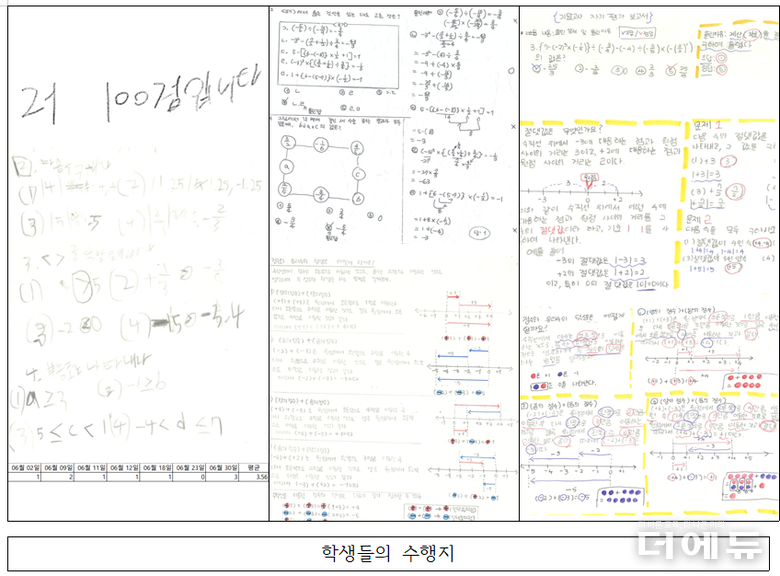

학생 중에서 세 학생의 수행지를 보자.

이 학생 중에서 누가 지필고사 점수가 낮았을까? 답은 가운데 학생이다.

가운데 학생은 기초학력 미달 학생이다. 첫 번째 학생은 기말고사에서 100점, 중간고사에서 91점을 기록했다. 가운데 학생은 기말고사에서 16점, 중간고사에서 16점을 기록했다. 세 번째 학생은 기말고사에서 85점, 중간고사에서 97점을 기록했다.

교사는 어느 학생에게 우수한 점수를 주어야 할까? 수행 점수를 첫 번째 학생에게 최하점을 준 것은 잘못한 것일까?

필자는 학생들에게 이와 같이 수행평가를 안내했다.

‘시험처럼 시간제한 안에서 맞다 틀리다로 0점과 100점을 결정하는 지필고사와 달리 이 수행평가는 수업시간에 성실하게 수업과정을 정리하여 적어내면, 45분 수업시간에 완성 못 하면 집으로 가져가 그날 저녁에 숙제로 해서 다음날 내면 100점 이상으로 점수를 받을 수 있는 평가다. 100점 이상 훌쩍 넘는 아주 우수한 성실성과 능력을 보여주면 교과세특에 칭찬과 격려의 평을 잘 적어주겠다.’

그렇다면, 이러한 안내를 바탕으로 수행평가를 운영하는 것이 과연 부적절한 일일까?

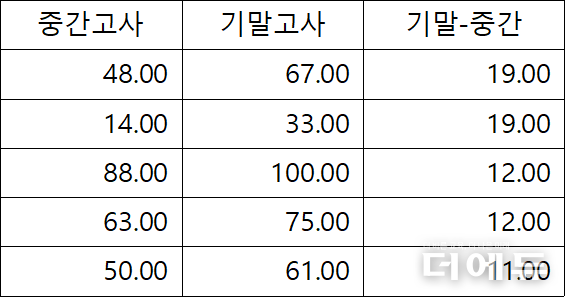

중간고사 점수에 비해 기말고사 점수가 향상된 학생 5명의 수행점수를 보면(10점 만점에 10점 이상은 우수하게 하여 가산점(수학노트 정리가 우수하거나 공개적으로 칠판에 자신의 풀이를 적어서 발표함)을 받음) 차례대로 8.8/ 3.8/ 13.1/ 12.1/ 5.6이다.

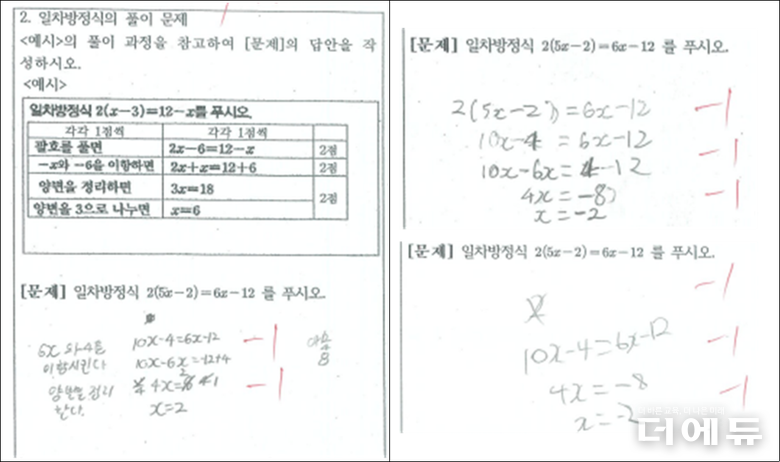

수행점수가 낮지만 지필고사 점수가 높은 학생들이 서술형 수행평가에 제출한 답이다. 문제에 예시를 들어 식으로만 표현한 풀이와 함께 글로 설명한 풀이과정도 점수가 똑같이 주어짐을 설명하고 있는데도 글로 설명한 풀이과정을 적지 않거나 풀이의 단계에 맞게 적지 않고 있다.

수학 과목의 평가는 지필고사 60%(중간30%, 기말30%)와 수업 시간마다 백지에 수업과정을 적어내는 수행평가 20%, 서술형 수행평가 20%로 한다.

예컨대, 앞서 첫 번째 학생으로 표현한 학생의 점수를 보면 중간고사 91점, 기말고사 100점, 백지에 수업 과정을 적어내는 수행평가 40점, 서술형 수행평가 75점이다.

서술형 수행평가의 최하점은 55점(실제 0점이어도 55점이라는 뜻)이고 백지에 수업과정을 적어내는 수행평가의 최하점은 40점(실제 0점이어도 40점이라는 뜻)이다.

전체 학생들을 보면 극단적인 결과를 보여주는 특이한 학생들은 극소수이다. 상관계수 0.65가 이를 과학적으로 수학적으로 대변해 준다.

이런 상황에서 우리는 학생의 능력을 어떻게 평가할 것인가에 대한 문제의식을 느끼게 된다. 이에 대한 논쟁은 어제, 오늘의 일이 아니다. 수학교육 학계에도 유사한 논쟁이 있다.

위에서 언급한 수학교육 학계의 논쟁의 참고자료이다.

1. Johnson, Raymond, "Math wars: The politics of curriculum" (1999). Presidential Scholars Theses (1990 – 2006). 89. https://scholarworks.uni.edu/pst/89

2. De Bock, D., Van Dooren, W., Verschaffel, L. (2020). Searching for Alternatives for New Math in Belgian Primary Schools—Influence of the Dutch Model of Realistic Mathematics Education. In: van den Heuvel-Panhuizen, M. (eds) International Reflections on the Netherlands Didactics of Mathematics. ICME-13 Monographs. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20223-1_3).

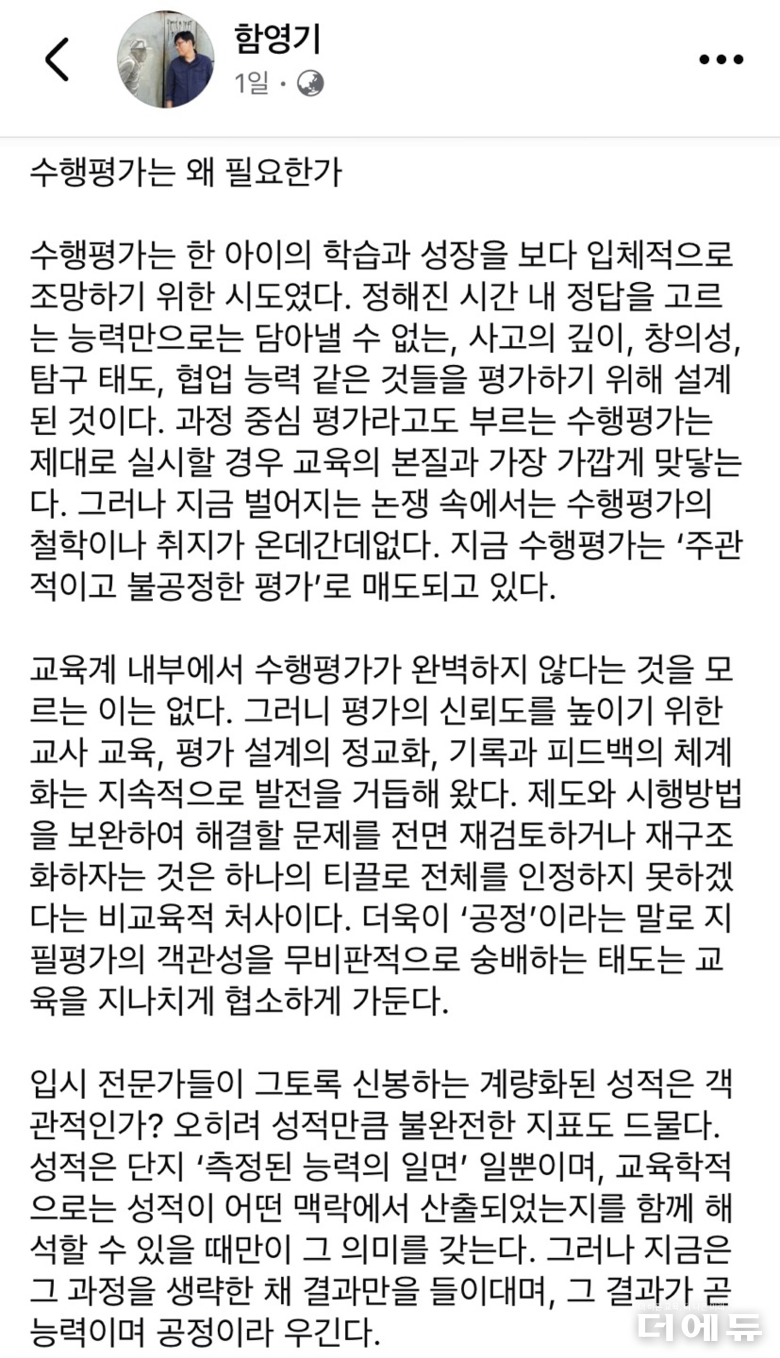

작가 함영기는 자신의 페이스북에 최근 이런 의견을 표명했다.

그런데 이미 우리나라 교육과정은 세계적인 선진교육의 흐름, 특히 OECD의 교육 방향(예: 미래 역량 중심 교육, PISA 평가)과 연결하여 ‘중고등학교 수행평가의 취지는 단순히 지식을 암기하고 시험 보는 것을 넘어, 학생의 실제적인 이해력, 사고력, 표현력, 창의력, 문제해결능력 등을 종합적으로 평가하고자 하는 데에 있습니다’라고 정하고 있다.

이에 따라 ‘과정 중심 평가’라는 핵심개념으로 접근하고 있다. 이를 근거로 내가 실천하고 있는 평가방식은 교육과정에 잘 부합하고 있다고 본다.

끝으로 학생들이 1학기를 마감하며 마지막 백지 수행평가로 제출한 ‘자기평가보고서’를 보자. 여기에 보여 드리지 못하는 진심 어린 자기평가보고서가 참 많다. 190여명의 보고서가 있지만 대표적으로 몇 명의 자료만 공유한다.