| 더에듀 | 미래 인재의 조건으로 창의력, 문제해결력, 협업능력, 자기주도성 등이 강조되고 있다. 특히 4차 산업혁명의 흐름 속에서 인공지능 기술의 발전에 더해 지속가능발전은 전세계 국가의 과업이 되고 있다. 즉 기술과 가치가 공존하는 생태계를 만드는 데 인류의 지속가능성이 담겨 있다. 이를 담기 위해 초중등 교육계에서는 창업교육이 핵심 요소로 떠오르고 있다. <더에듀>는 대한민국 교육 현장에서 창업교육을 통해 미래 인재를 기르고 있는 교사들의 이야기를 시작한다. 창업이라는 새로운 교육 패러다임으로 의대 진학에 몰두하는 대한민국의 왜곡된 진로교육계에 새로운 대안을 제시하고자 한다. |

문제를 발견하는 힘, ‘프로불편러’ 되기

“당연하다고 여겼던 일상 속에 숨겨진 불편함은 무엇일까?”

오늘 수업의 탐구 질문이었다.

디자인씽킹의 첫 단계는 공감(Empathy)이지만, 공감은 단순히 ‘느끼는 것’에서 출발하지 않는다. 그보다 먼저, 세상을 제대로 ‘보는 눈’, 즉 관찰의 힘이 필요하다. 공감의 출발점은 결국 ‘관찰’이다.

창업교육의 시작도 같다. 문제를 해결하기 이전에, 무엇이 문제인지부터 발견해야 한다. 불편을 불평으로 넘기지 않고 “왜 그런 걸까?”라고 묻는 순간, 창의력은 시작된다.

관찰도, 연습이 필요하다

첫 활동은 관찰 훈련이었다. 학생들에게 한 장의 사진을 보여주었다. 초록불이 켜진 횡단보도, 정지선을 넘을락 말락한 차량들, 전동킥보드를 탄 남녀, 그리고 무심히 서 있는 사람들의 등.

“저 사람들은 급하게 가는 것 같아요.”

“저 차는 빨리 지나가려나 봐요.”

아이들의 첫 반응은 모두 주관적 해석이었다. 그래서 ‘보이는 대로 말하기’ 연습을 했다.

“차가 정지선 근처에 있다.”

“사람 두 명이 킥보드를 타고 있다.”

“신호등은 초록색이다.”

객관적 관찰과 주관적 해석을 구분하는 연습이었다. 공감은 결국 ‘느낌’이 아니라, 사실을 보는 눈 위에서 자라난다는 점을 아이들이 깨달았다.

관찰 빙고, 다르게 보는 연습

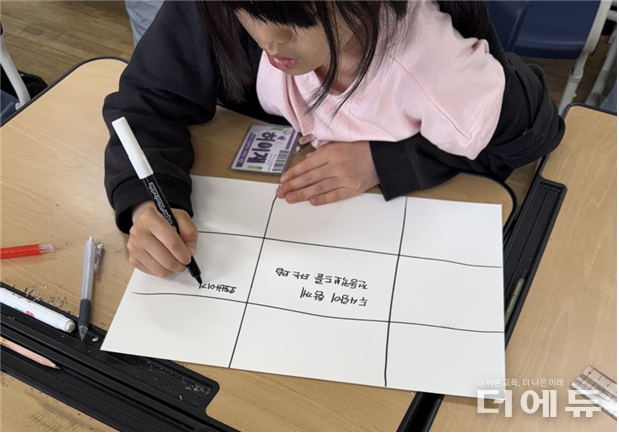

이어서 진행된 활동은 관찰 빙고였다. 모둠별로 같은 사진을 보고, 서로 다른 관찰 사실을 찾아 빙고판을 채웠다.

“검정색 오토바이가 있어요.”

“태극기가 보여요.”

“건물 벽돌색이 주황색이에요.”

빙고가 완성될수록 아이들은 놀랐다. 같은 장면을 봤는데도, 관찰 결과가 모두 달랐다. 그제야 아이들은 깨달았다. 공감은 ‘다르게 본다’는 데서 시작된다는 걸.

일상 속 불편함 찾기

관찰력이 길러지자, 교실은 ‘불편함 탐색소’가 되었다. 학생들은 생활 속 불편함을 포스트잇에 적어 칠판에 붙였다.

“쓰레기통 주변에 작은 쓰레기가 늘 떨어져 있어요.”

“수돗가에 손을 닦을 휴지가 없어, 바닥에 물이 자주 흘러요.”

“포스트잇을 쓸 때 방향이 자꾸 헷갈려요.”

처음엔 사소하게 느껴졌지만, 불편을 기록하는 손길이 늘어날수록 교실 칠판은 아이디어로 가득 찼다.

학생들은 “이걸 고치면 좋겠다”, “이건 이렇게 해결하면 좋을 것 같아요”라며 단순한 관찰을 공감과 도전으로 확장했다.

공감은 관찰에서 자란다

공감은 단순히 ‘느끼는 일’이 아니다. 진정한 공감은 내가 그 상황에 처하지 않았더라도, 그 사람의 입장에서 무엇이 불편하고 어떤 어려움이 있을지 상상해 보는 것이다.

디자인씽킹의 모델이 된 디자이너 패트리샤 무어(Patricia Moore)는 노인들의 불편을 이해하기 위해 직접 할머니로 변장해 여러 날을 생활했다.

그의 실험이 보여주듯, 공감은 감정이 아니라 치밀한 관찰에서 자라는 이해의 기술이다. 그 시선으로 세상을 볼 때, 아이들은 이미 변화를 만드는 첫걸음을 내딛고 있었다.

|

박세현= 서울대치초등학교 교사로, 현재 6학년 담임을 맡고 있다. ‘창창 프로그램’ 연구팀 교사로서 창업가정신과 진로교육 연구를 이어가고 있으며, 학생 주도 프로젝트 수업 설계와 학급 문화 혁신을 실천하고 있다. ‘프로불편러 찾기’, ‘창업 마켓’, ‘실패 자랑 대회’ 등 다양한 활동을 통해 학생들이 스스로 문제를 발견하고 해결하는 경험을 제공하고 있다. 또한 학교 교육력 제고 연구에도 참여하며, 교실 속 작은 활동이 사회적 가치와 연결되는 수업을 꾸준히 이어가고 있다. |