더에듀 | 디지털 시대, 우리 청소년들은 전례 없이 많은 정보를 접하며 살아가고 있다. 하지만 정보가 많다고 해서 지혜로워지는 것은 아니다. 오히려 생각할 틈 없이 스쳐 지나가는 수많은 자극 속에서 정작 자신의 생각을 길러내는 힘은 약해지고 있다. 그럴수록 우리는 과거 선조들의 삶의 태도에서 배워야 한다고 생각한다.

기록하고, 사유하며 생각을 축적하는 습관은 지금의 교육이 절실히 회복해야 할 중요한 가치 중 하나이다.

조선 후기, 대표 학자 다산 정약용은 ‘독례통고’라는 책의 여백에 빼곡하게 메모를 남기는 습관이 있었다. 그래서 병중에도, 우중(雨中)에도, 매 순간, 생각을 놓치지 않았다고 한다. 이 메모들이 쌓여 그의 방대한 저작의 밑거름이 된 것이다. 다산은 ‘수사차록(隨思箚錄)’, 즉 ‘떠오르는 생각을 즉시 적는 습관’을 평생 실천했다고 한다.

주자 또한 “묘계질서(妙契疾書)”라는 말을 남겼는데, 이는 번쩍 떠오른 깨달음을 재빨리 메모지에 기록하여 아이디어를 붙잡으라는 뜻이다. 선조들은 생각이 스쳐 지나가도록 그냥 두지 않았다고 한다.

이처럼 선조들은 중요한 생각이나 아이디어를 떠오르는 순간 기록하는 습관으로 좋은 정책과 저서를 남긴 것이다.

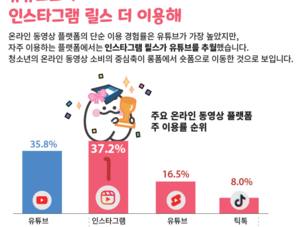

오늘날 청소년들은 스마트폰 속에서 수천 개의 정보와 이미지를 하루에도 수십 번 마주친다. 하지만 그 중 진짜 자신의 것으로 남는 것은 얼마나 될까? 외우는 공부, 문제를 풀기 위한 공부에 갇혀 자기 생각을 기록해 보는 경험은 점점 사라지고 있다.

교육은 단지 지식을 전달하는 것이 아닌, 자기 생각을 길러내는 과정이어야 한다. 그러기 위해서는 ‘기록의 습관’이 반드시 필요하다. 펜으로 쓰든, 스마트폰으로 메모하든 중요하지 않다. 중요한 것은 스쳐 가는 생각을 붙잡아 두는 훈련이다.

생각은 미꾸라지 같아서 그 순간 잡아두지 않으면 곧 사라지게 된다. 들을 땐 아는 것 같아도 돌아서면 흔적이 사라지기 때문이다. 하지만 메모와 기록을 해두면 자신의 데이터가 되어 깊은 사유로 자라고, 이는 창의력과 문제 해결의 큰 힘이 된다.

우리는 지금 AI 시대, 초지능 시대를 준비하며 살아가고 있다. 그러나 미래를 살아갈 아이들에게 정말 필요한 것은 스스로 생각을 정리하고, 자신의 목소리로 세상을 이해하는 힘이다. 그 출발은 선조들이 실천해 온 아주 단순한 습관, ‘묘계질서’의 지혜일지도 모른다.

지금 우리 교육은 ‘그 오래된 미래의 가르침을 다시 배워야 할 때’라고 본다.

|

김영배= 교육자이자 비영리 사회 단체장으로 25년 이상을 교육 현장에서 활동하고 있다.

교육은 사회 성장의 기반이 되는 자양분과 같다는 철학을 바탕으로 교육학 박사로서 우리 사회의 지속 가능한 발전을 위한 교육의 방향은 무엇인지를 중점적으로 연구하는 연구자이기도 하다.

특히, 인적자산이 대부분인 대한민국의 현실에 비춰, 소통과 협력 능력을 중요하게 여기고 있으며, 지식보다 인문학적 소양과 다양성 교육이 미래세대에게 더 가치 있고 필요한 생활자산이라 생각하고 있다.

급변하는 사회 흐름 속에서 교육의 중요성이 더 강화되고 있다는 기본 인식 속에 미래 가치를 어떻게 준비하고 연구해야 하는지를 국내외 사례 분석을 통해 논해 보고 싶어 한다. |